こんにちは!カトサンラボのかとこうです。

この記事では、ゲーム制作でよく使う

「ゲームオーバー処理」

について解説をしていきます。

今回の内容では、

「プレイヤーが障害物にぶつかったときに

ゲームオーバーになって時間が停止する」

というシンプルな仕組みを作成していきますね。

Unityの操作にまだ慣れていない方でも、

手順通りに進めれば簡単にできますよ!

今回の目標

以下のような処理を作っていきます。

- プレイヤーがトゲ(障害物)にぶつかったら

- ゲームオーバーのログを表示

- 時間を停止してゲームがストップする

作業の流れ(全5ステップ)

▼ 動画での解説はこちら(1時間24分34秒くらいから)

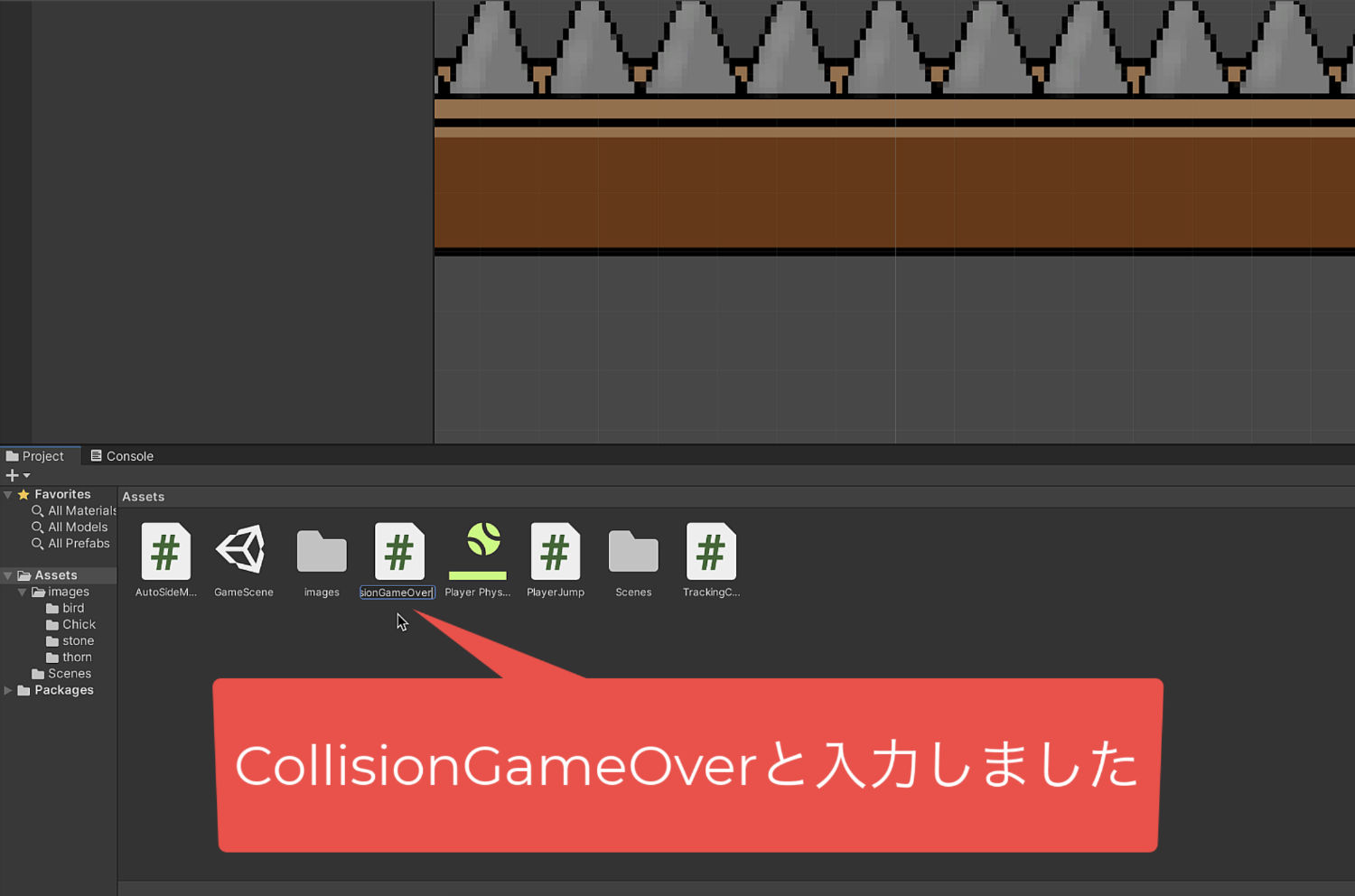

1. ゲームオーバー用のC#スクリプトを作成しよう

まずは、ゲームオーバー処理を書くための

C#スクリプトを作ります。

C#スクリプトの作成手順

- Unityのプロジェクトウィンドウで「+」ボタンをクリック

- 表示されたメニューから「C# Script」を選択する

- 作成されたスクリプトに

CollisionGameOverという名前を付けましょう(名前は自由です)

完成図

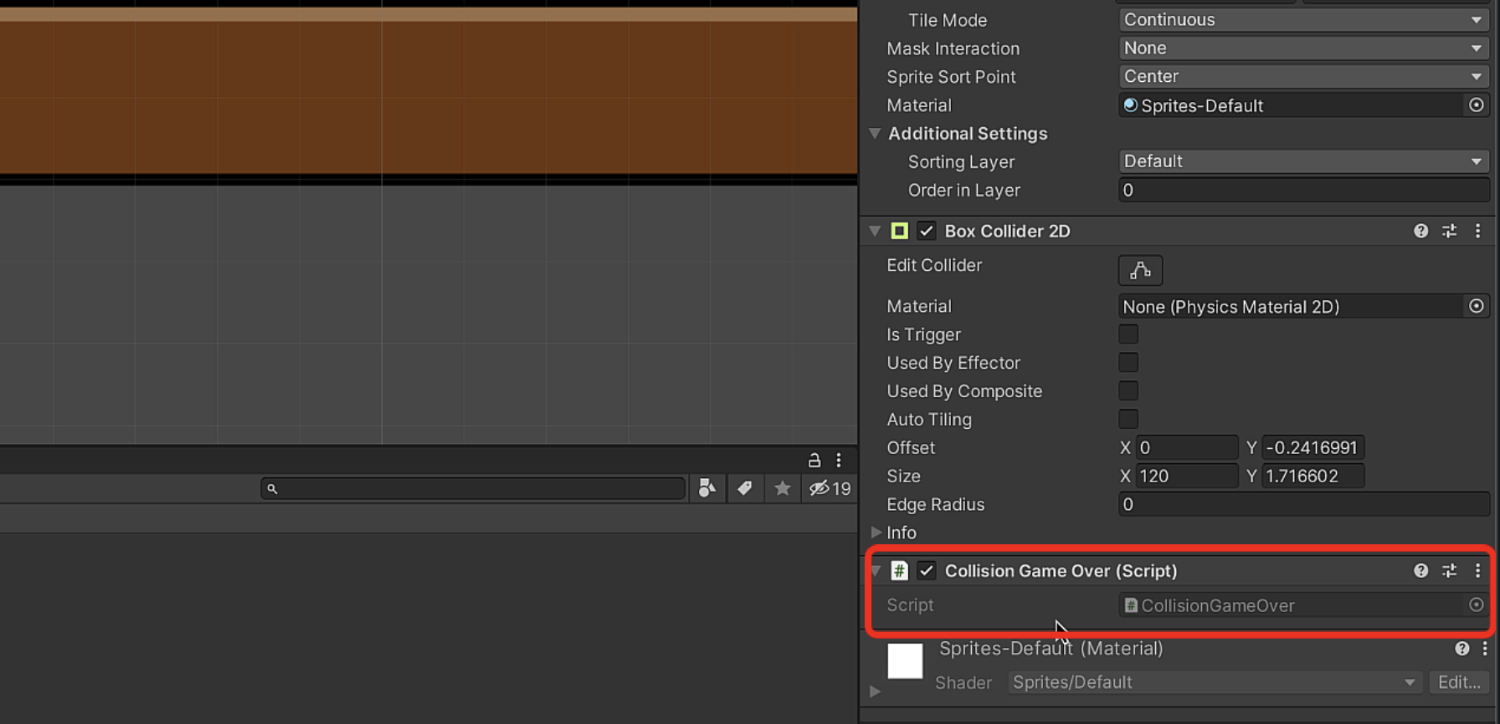

2. スクリプトをトゲのオブジェクトにつけよう

作成したゲームオーバー用の

C#スクリプトをトゲの

オブジェクトにくっつけましょう。

C#スクリプトをトゲにつける手順

- ヒエラルキーでthornDot(トゲ)をクリック

- インスペクターを表示する

- プロジェクトウィンドウから

CollisionGameOverスクリプトを、インスペクターにドラッグ&ドロップする

完成図

3. ゲームオーバーの時間停止の処理をスクリプトに書こう

次はC#スクリプトを開いて、

ゲームオーバーの時間停止の処理を

実際に書いていきましょう!

ゲームオーバー用のC#スクリプトを

ダブルクリックして開きます。

スクリプトに以下のようなコードを書きます(コピペも可)

using System.Colections;

using System.Colections.Generic;

using UnityEngine;

public class ColisionGameOver : MonoBehaviour

{

// 衝突した時に処理が行われる関数

public void OnColisionEnter2D(Colision2D colision)

{

// もしプレイヤーが障害物にぶつかった時にゲームオーバーの処理を行う

if (colision.gameObject.tag == "Player") // もしぶつかったゲームオブジェクトのタグがプレイヤーだったら

{

Debug.Log("ぶつかったよ!ゲームオーバー!");

Time.timeScale = 0; // ゲームをストップするコード

}

}

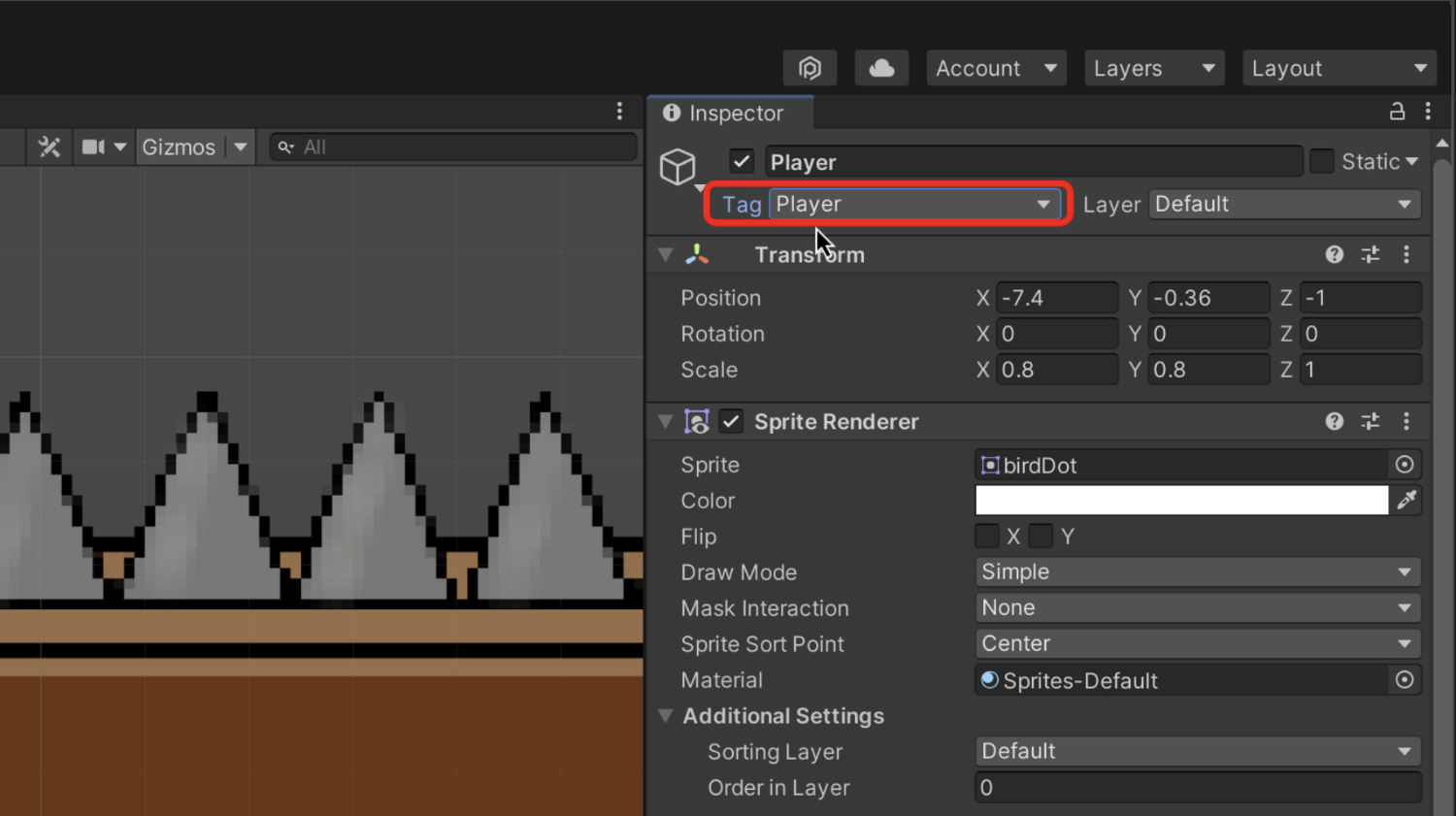

}4. プレイヤーのタグを「Player」に設定しよう

スクリプトでは「Player」というタグを使うことで

プレイヤーを判別しています。

そのためUnity側でもタグの設定が必要です。

タグの設定手順

- ヒエラルキーでPlayerをクリック

- インスペクターのTag欄をクリック

- 「Player」を選択(なければ「Add Tag」で追加)する

完成図

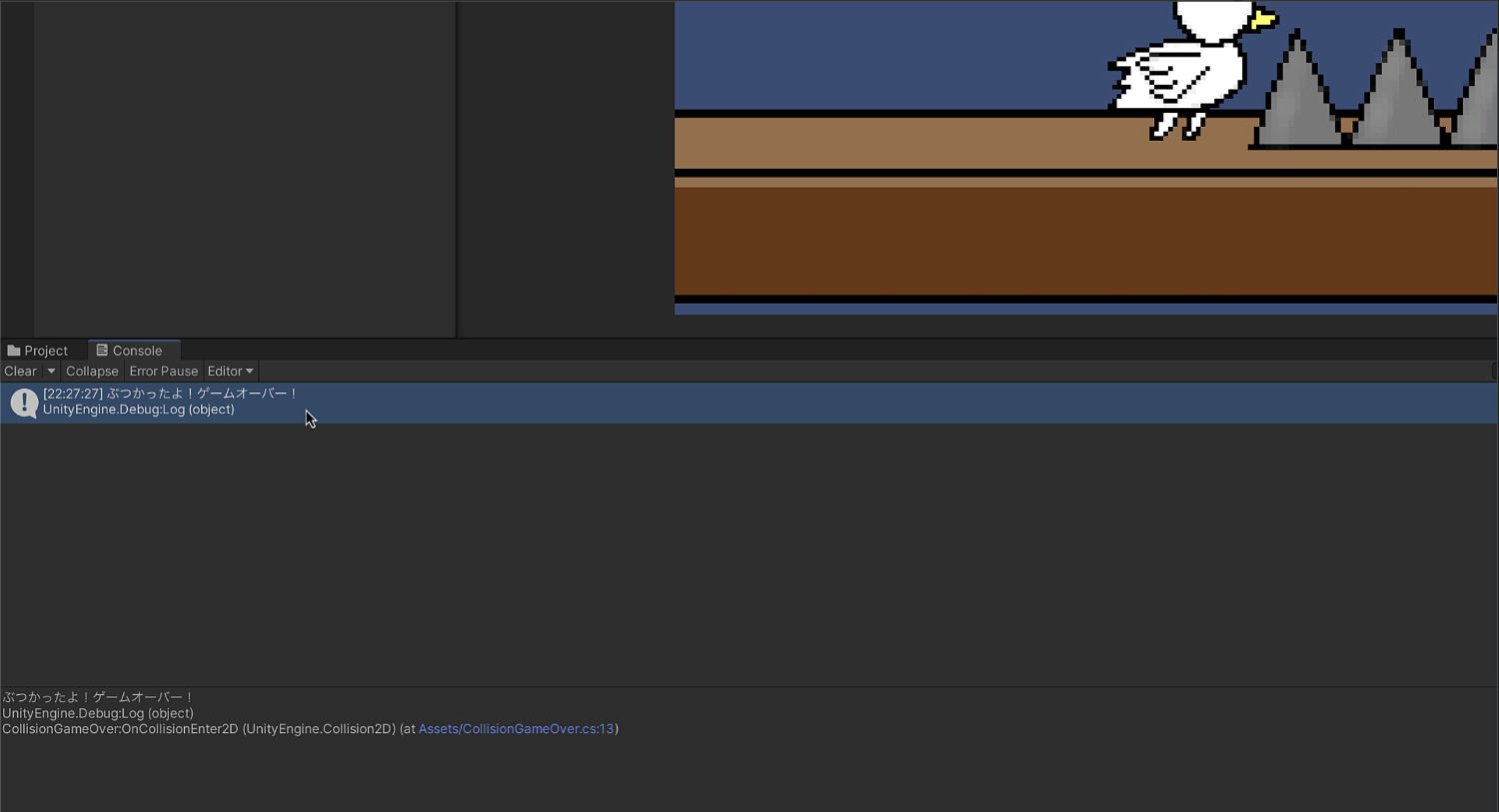

5. テストプレイで動作確認をしよう!

ここまで出来たらテストプレイを行って

ゲームオーバーの動作確認をしていきましょう。

ゲームオーバーの動作確認の手順

- シーン上部の「▶︎再生ボタン」をクリックしてプレイを開始する

- プレイヤーがトゲにぶつかると…

- コンソールウインドウのログに「ぶつかったよ!ゲームオーバー!」と表示される

- そしてゲームがストップする

▶︎ コンソールを見やすくするために、事前にログをクリアしておくのがおすすめです。

→ ConsoleウインドウのClearをクリックする

完成図

補足:もっとゲームらしくするには?

今回はコンソールにログを表示することと

ゲームの停止を使用することで

ゲームオーバーを表現しました。

これをより本格的にしたい場合は…

- 「Game Over」テキストの表示

- リトライボタンの追加

- 専用のゲームオーバー画面へ切り替え

…といった拡張も可能です。

まとめ

今回の記事ではゲームオーバーの処理を作成してきました。

今回の内容では、

「プレイヤーが障害物にぶつかったときに

ゲームオーバーになり時間を停止する」

というシンプルな仕組みを作成してきましたが、

OnCollisionEnter2D()で衝突を検知するif (tag == "Player")でプレイヤーと判定するTime.timeScale = 0でゲームを停止する

といった内容を作成することで、

基本的なゲームオーバー処理が完成しましたね!

次の内容では床のプレハブ化と

Unityにおけるプレハブについての

説明を行っていこうと思います。

また記事を読んでいただけると嬉しいです。

それではここまで読んでいただきありがとうございました!

▼ 次の記事はこちら